縁と縁起とは?

身近な言葉「縁」と「縁起」について、お坊さん作家さんの考え方の本を参考に、暮らしの中の出来事に例えて掘り下げてみましたよ。

縁起説とは

縁(えん、梵: pratyaya,プラティーヤ)は、仏教の考え方の1つでもあり、「ご縁がありますね」と言うように身近な言葉の1つです。

縁が関係する縁起(えんぎ、梵: pratītya-samutpāda, プラティーヤ・サムトパーダ、英:dependent origination)も仏教の基本的な考え方とされています。

縁と縁起、ご縁について考え方の本を参考にまとめてみます。

縁〜物事が成り立つ条件

縁(えん、梵: pratyaya,プラティーヤ)は、物事の原因や理由と説明されています。

仏教には縁起の教えがあります。それは、

「これあるに縁りてかれあり

これ生ずるに縁りてかれ生ず

これなきに縁りてかれなし

これ滅するにかれ滅す」

というのが基本です。

中略)

つまり、「これがあるから、そのことによって、それがあるのだ」ということです。「これがなくなってしまえば、それも無くなってしまう」ということです。お互いに寄り添って、関わり合いながら生きている、ということですね。

これを広い範囲で解釈すれば、世の中のことはすべて縁で成り立っている、と考えられます。

鳥沢廣栄『お坊さんが教える「イライラ」がスーッと消える方法』p181〜p182

AがあるからBはある

Cが生まれるからDも生まれる

EがないとFはない

Gが消えたらHは消える

このAとB、CとD、EとF、GとHの関係が縁と解説されています。

記号に置き換えてみても難しいですよね。

最初のAを会社員、Bを企業に置き換えてみます。

企業があるから会社員はある。

確かに、企業がないなら会社員ではなくフリーランスですよね。

企業が生まれるから会社員も生まれる。

これも、企業で働く場があるから会社員という役割も生まれる。

企業がないと会社員はない。

企業という概念がないなら、やっぱりみんなフリーランスや個人事業主になります。

企業が消えたら会社員は消える。

確かに、企業が倒産したらそこで働く会社員という役割は消えてしまいます。

この企業と会社員の関係が成り立つ条件が、縁ということになるんですね。

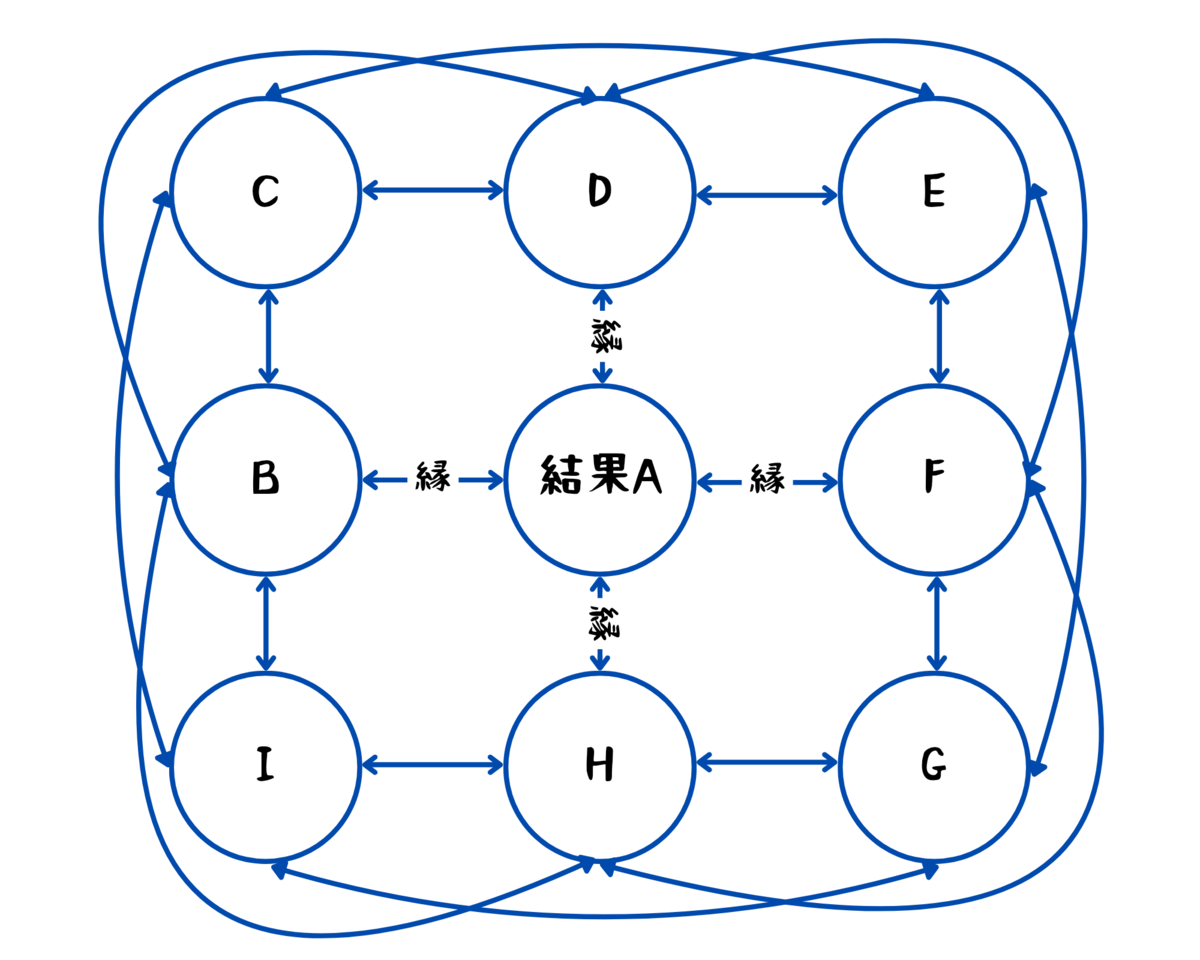

縁起〜相互関係

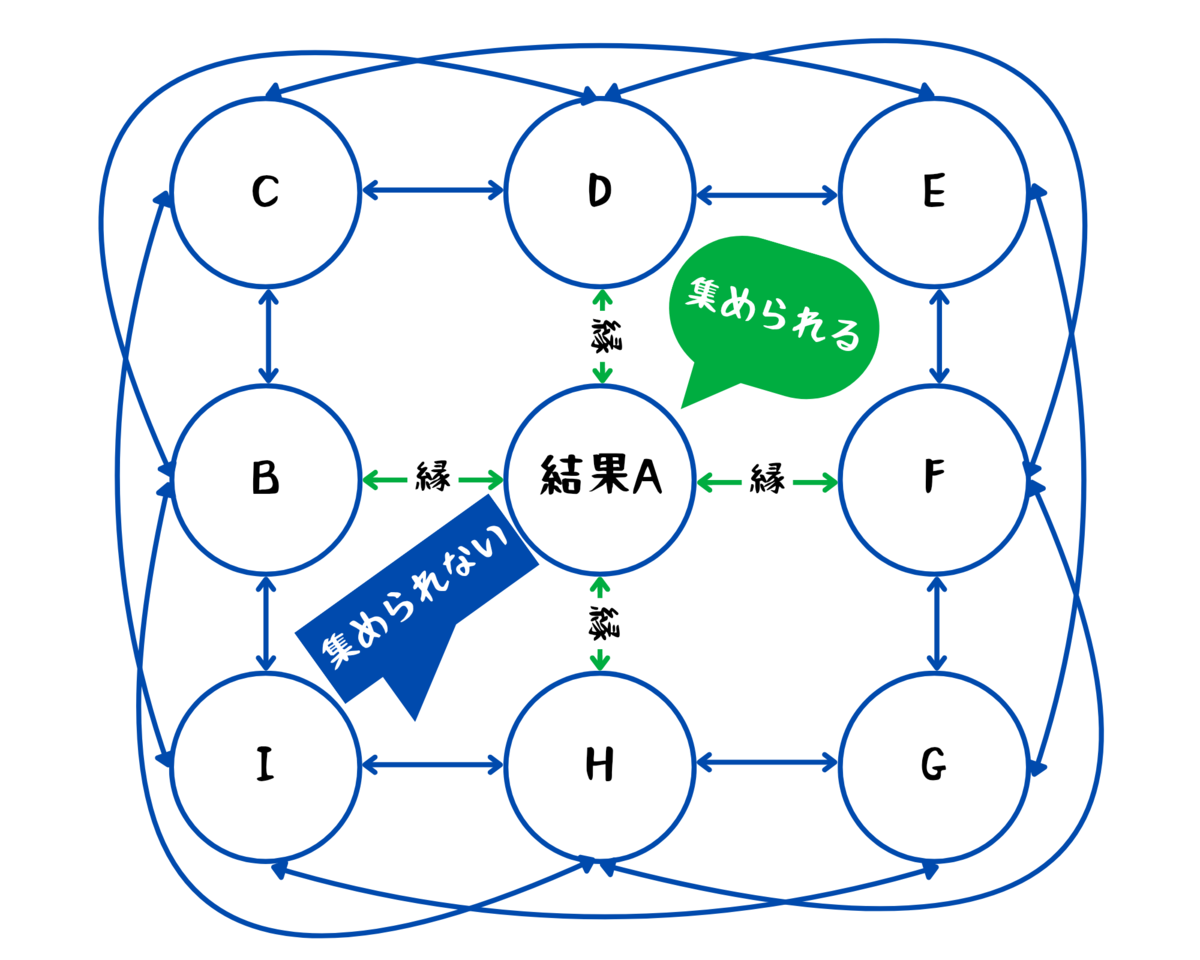

縁起(えんぎ、梵: pratītya-samutpāda, プラティーヤ・サムトパーダ、英:dependent origination)は、ある「結果A」と別の「結果B」、一見関係ないように見える「結果C」が「縁」によって成り立っているとする相互関係の意味があります。

縁起とは、原因と結果の関わりを説いた教えです。

中略)

世の中のすべての現象には必ず原因があります。その原因があったればこそ結果が生まれるのです。ならば、その原因がなければ、それに伴う結果はなくなります。世の中の現象や物事はすべてお互いに関わり合って、結果を生じているのです。そして、その結果が原因となって次の結果を生んでいくのです。

縁起は、起きたことの原因を知りましょう、という教えなのです。

鳥沢廣栄『超訳 仏教の言葉』p126〜p127

縁起では、世の中のものごとの全てはお互いに関わり合っていると考えるのが仏教の考え方の基本にあるようですね。

仏教が説く「縁起」は、「縁によって起こる」と書くように、“多くの縁が結びついて今がある”という考え方です。日本人はその道理を「これほどの縁が集まるなんて本当は“有ること難し“なことなのに、その縁が集まって、すごい」として、感謝の気持を表す言葉に意味を昇華させ、文化として根付かせました。

名取芳彦『下町和尚の生き方放言 許せないを気にしない。』p54

www.yu-hanami.com

また、縁起の考え方では、今の出来事と過去の出来事、そして未来の出来事も縁が結びついているとされています。

読書的なとらえ方では、伏線回収に近いように感じます。

今があるのは、過去の縁が集まってできていると思えると、何気ない日常の変化も奇跡のように思えてなりません。

過去と未来にも関係するなら、縁を例えた図解は奥行きのある3Dのようなイメージになり、かなり複雑に入り組んでいることになりますね。

ご縁〜自分と周りの関係

もう1つ、私たちに身近な言葉で「ご縁」というものがあります。

縁が物事が成り立つ条件、縁起がものごとの相互関係なら、ご縁はどんな意味があるのでしょう。

お坊さん作家さん松本紹圭さんの本では、抜苦与楽(ばっくよらく)という教えで次のように例えられています。

それそのものとして独立して成り立っているものは何もなく、全ては相互関係的に成り立っていて、何かが変化すれば「それ」がまた他の全てのものに反映されてくる。私たちは皆、そういう関係性で成り立っているということを示しています。

自他の抜苦与楽は、自と他がそれぞれ切り離されているわけではない、ということでもあります。

私たちの日常感覚で言うと、まず自分を大事にして、ちょっと余裕が出てきたら他の人を助けようか、やっぱり他の人を助けるにも、まずは自分がちゃんと整っていないとできないよね、というふうに、自他の順序が問題になりがちです。しかし、縁起の話でいうと、自の抜苦与楽と他の抜苦与楽が分かれているわけではなく、他者に何か働きかけること自体が、即時に自分にも反映してくるということなのです。

松本紹圭『こころを磨くSOJIの習慣』p177〜p178

www.yu-hanami.com

自分が他の人に何かを働きかけると、そこで縁が生まれ、自分の結果にもすぐに反映されるという考え方です。

例えば、会社員Aさんは取引先Bへ向かう途中、おばあさんHさんの困り事を助けたとします。

遅刻した会社員Aさんに取引先Bの担当者は怒り心頭で、今回の契約は元々前向きではなく、なかったことにし会社員Aさんを担当から外すように求めます。

そこに、おばあさんHさんが現れ「印鑑が見つかったので大口契約を結びましょう」となり、「あなたは先ほどの」という展開になります。

一見関係がなかったおばあさんHさんは、取引先Bの大口顧客で、会社員Aさんの契約にも関係していたというものです。

この場合、会社員Aさんと取引先B、おばあさんHさんの相互関係が縁起に当てはまり、会社員Aさんの行動は、実は今回の契約に大きく影響していたということが「ご縁」に当てはまります。

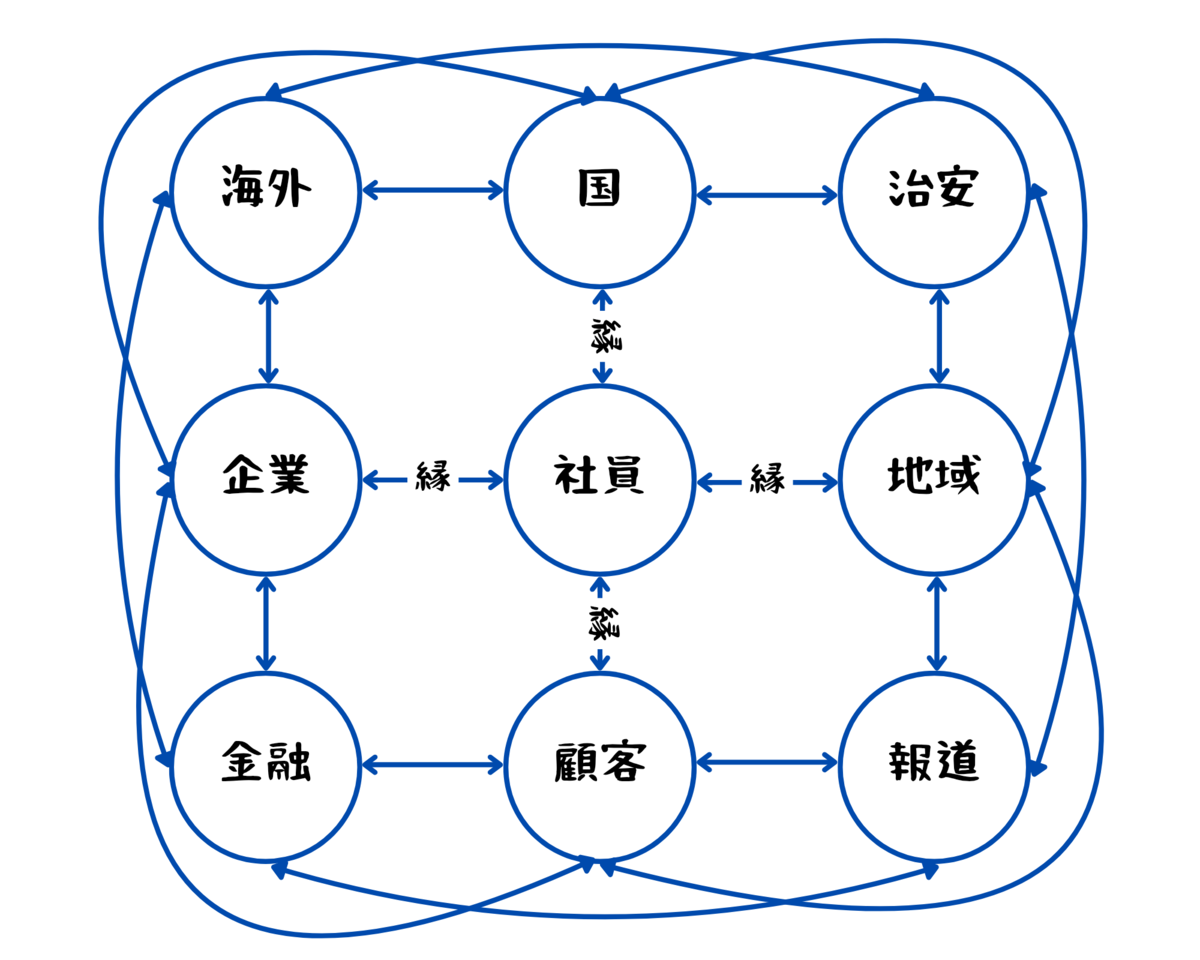

縁の影響

物事が成り立つ条件が「縁」、縁で世の中のすべてに相互関係がある「縁起」、そして何かの働きかけで生まれた縁ですぐに変化が起こる「ご縁」の考え方は、とても大きな影響があるようです。

身近な会社員の給料UPに例えるなら、まず企業の業績が黒字になっているか今後の見通しが明るいことが必要です。

そのためには、顧客が企業の商品やサービスを多く利用してくれる必要があります。

顧客が商品やサービスを多く利用するためには、経済的な余裕が出るかお金の価値が今後下がり続けるため今の方がお得という背景が必要です。

この時点で縁起の関係になっていて、世の中の人の経済的な事情が明るくなると、会社員の給料UPにつながる、さらに掘り下げると地域の活性化……というようにすべてのものごとに関係する縁の影響はとても大きいと思えませんか?

なぜ縁に逆らわない方が良いのか?

お坊さん作家さんの本の多くには、「縁には逆らわず冷静にものごとを進めたほうがいい」と書かれています。

仏教の考え方の方を読むようになって間もない頃は、「逆境を越えてこそ」「周囲の圧を跳ねのけて」と受け入れがたく感じたことがあります。

この縁の考え方は、他にも応用できます。たとえば、どうしても欲しいものがあったとします。しかし、それが手に入らずイライラしたときは、

「縁がないから手に入らなかったんだ。縁があればよかったのだけど」

と思えば、あきらめもつきやすいでしょう。

あるいは、人事異動で望みのポジションに異動できず、それを同僚にとられて悔しい思いをしているときは、

「自分には縁がなかったのだ。今のポジションのほうが自分には縁があるのだ」

と思えば、気持ちも落ち着くものです。

中略)

うまくいかないことに直面したときは、

「世の中のすべては縁のあるなしで決まってくるのだ」

と唱えてみてください。

鳥沢廣栄『お坊さんが教える「イライラ」がスーッと消える方法』p183〜p184

年齢を重ねた今は、逆境に逆らってもどうにもならないこと、周囲の圧を跳ねのける努力をしても多くの時間と労力だけがかかり得られたのはわずかだったことを実感しています。

それは、縁の関係を気にせずものごとを考えていたからでもあります。

なぜ、縁に従う方が良いのでしょうか?

それは、自分が直接関われる縁とその他の縁があるからです。

集められる縁、集められない縁

いくら自分が望む結果を求めても、自分の力では集められない縁があるのです。望む結果を得るために自分で集められるだけ縁を集めたら、あとは待つしかありません。

諦めるべき時はこういう時です。“人事を尽くして天命を待つ”のです。

自分の力で集められる縁と、集められない縁を見極める力はとても大切な智慧です。

名取芳彦『下町和尚の生き方放言 許せないを気にしない。』p145〜p146

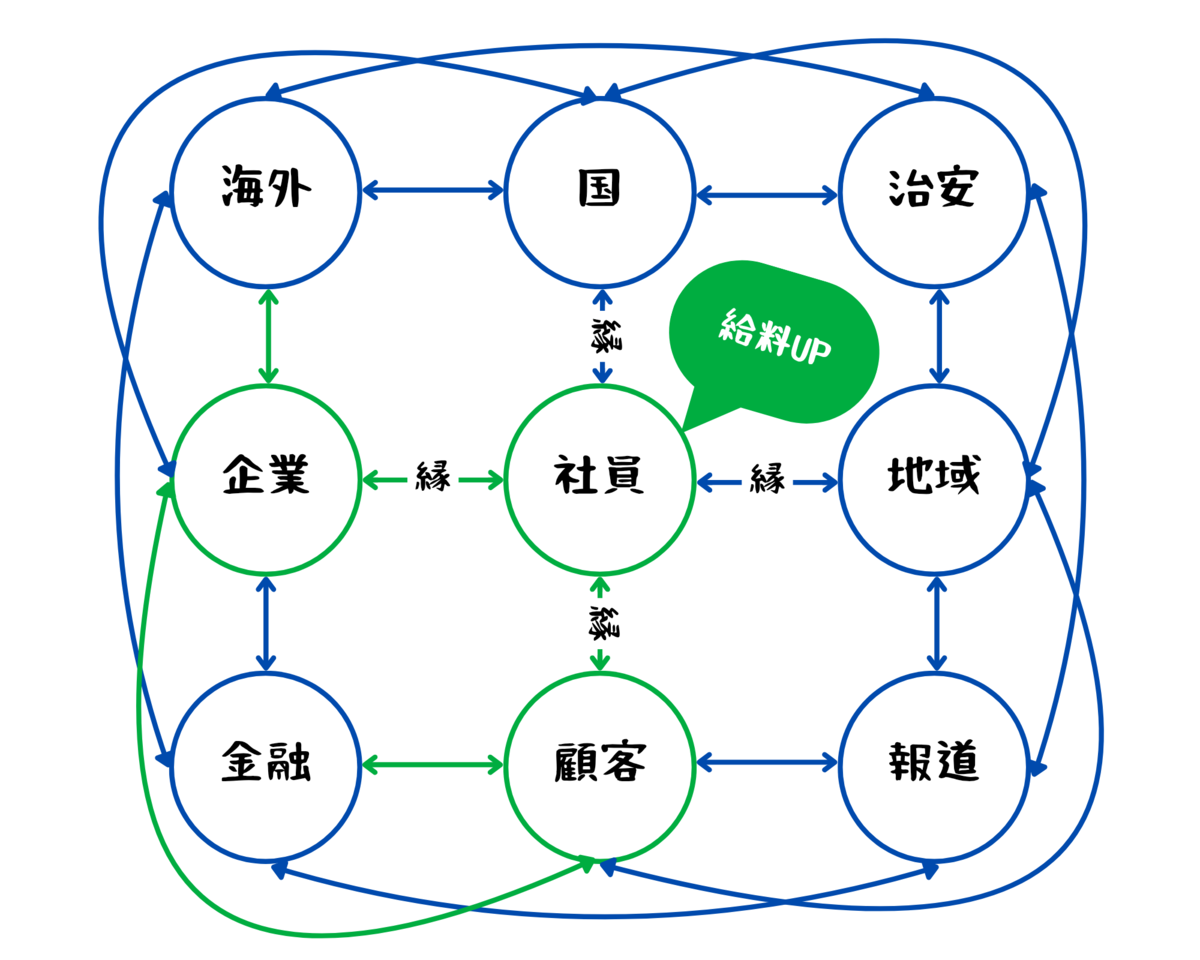

自分が直接関われる縁は「集められる縁」、その他の縁は「集められない縁」と例えられます。

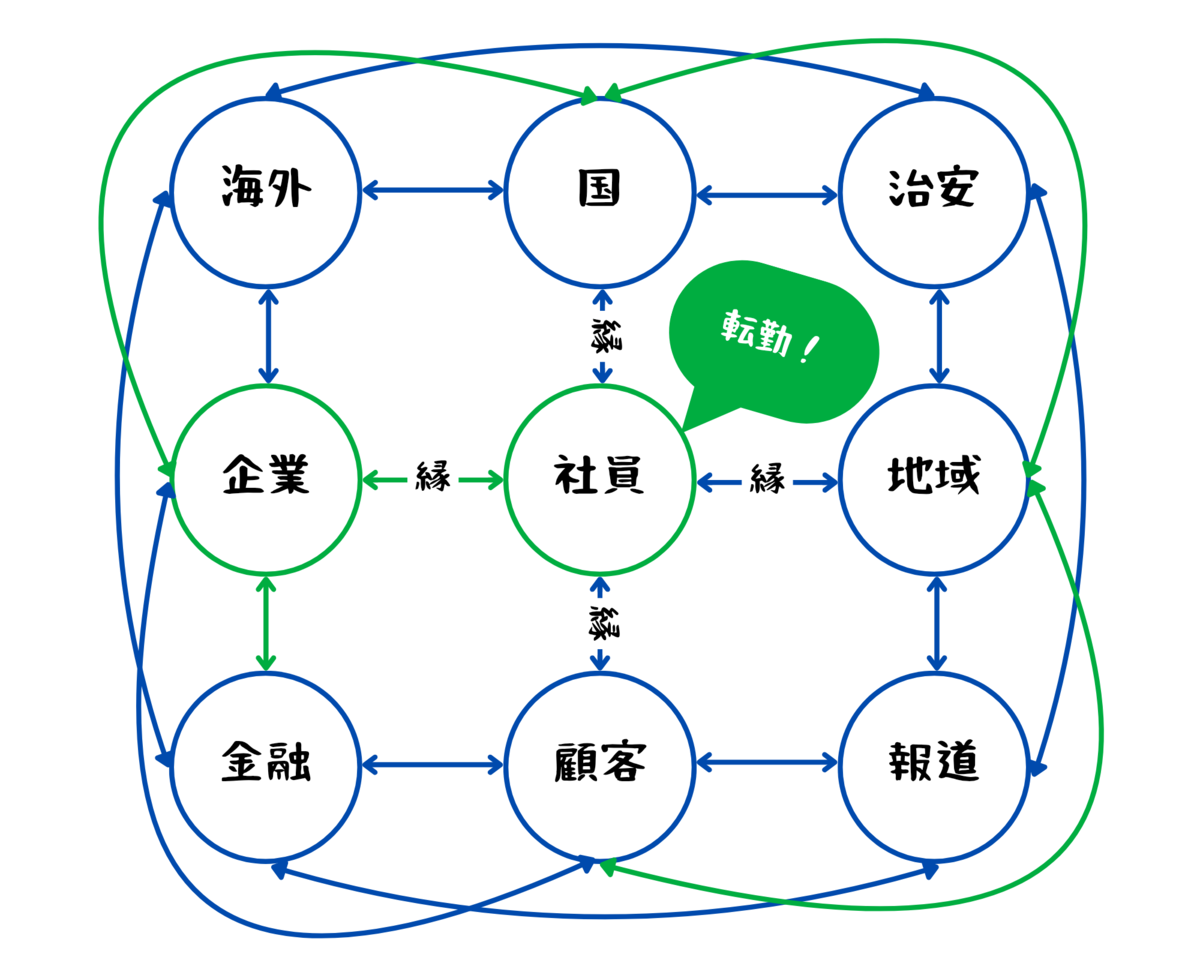

会社員の転勤に例えて図解させていただくと、会社員にとって「集められる縁」は自分が直接関わる4つの縁になります。

自分が直接関わる相手とその先にあるのが、「集められない縁」に例えられます。

転勤の理由は、暮らしている地域に比べ転勤先の地域が国の開発事業に当てはまり人口が増えていること、転勤先の職場の人手不足、さらには企業が国から得られる補助金のような集められない縁も多く関わっています。

集められる縁≒自分の工夫と努力次第で変わること

集められる縁は、自分の工夫と努力次第でいい縁にも、よくない縁にも変わるとされています。

先ほどの転勤の例えなら、仕事の質や勤務態度の企業との縁、転勤先の地域に馴染めるかの縁、新しい顧客との縁、選挙で国に関われるわずかな縁が自分の工夫と努力次第で変わる縁でしょう。

災害に関することなら、防災用品をそろえたり、大切な人と避難先を決めておくなどが集められる縁にあたりますよね。

集められない縁≒自分以外の影響が大きいこと

自分の工夫と努力次第で変わる集められる縁に比べて、集められない縁は自分以外の影響が大きいことです。

最近の話題では、海外の関税の影響などは、会社員の立場ではどうすることもできません。

経営者の決断で企業が倒産してしまった場合、もし業績が黒字だったとしても、こちらも自分以外の影響が大きい縁になります。

縁に従うことは流れに乗る

いくつかの選択肢があって判断に迷うとき、「縁に従う」ことで一時的に苦しいことがあっても、結果はいい方向に進むとお坊さん作家さんの本には書かれています。

自分はどうするべきか、あれこれ考えて悩むことは多いでしょう。人生はそのくり返しともいえます。そんなふうに悩むときは、だいたいが複数の選択肢の間で心が揺れているものです。なぜ揺れるかというと、「二元論」で選ぼうとするからです。

中略)

いちいち損得勘定をふるより、「縁」に従うのが一番いいと、私は思います。

たとえば仕事は、いただいた順に引き受ける。条件のいい・悪いを問わず「先にいただいた」というご縁を大事にして一生懸命取り組んだほうが、物事はいい方向に進むものです。

枡野俊明『仕事も人間関係もうまくいく 引きずらない力』p160〜p161

www.yu-hanami.com

縁は、自分の周りで関係しているものごとの流れでもあります。

自分が直接関われる「集められる縁」、その他の「集められない縁」があります。

苦しい場面や自分が大変な思いをしそうな選択肢があったとき、「周囲の圧を跳ねのけて」と反発したくもなります。

仕事が上手かったり、直接関われることで影響力があったりすると、この「集められない縁」を何とかしようともがきます。

もしかすると、働きかけた影響で納得のいく結果になるかもしれません。

ただ、そこにかけた時間や労力を考えると、選択肢を受け入れた時と比べて得られたものは大きかったでしょうか?

後になって「割に合わなかった」と感じることが多いように思えます。

縁に従うことは流れに乗るコスパの良い選択肢なのではないでしょうか?

縁って実は?

今回は、考え方の本を参考に「縁」についてまとめてみました。

何気ないことにも縁があって、自分の力だけでできそうに思えても「集められない縁」の影響もとても大きい。

どうにもなりそうにないこと、自分に関係が遠いところで決まったことは、「これも縁」と受け入れて切り替えることが穏やかに暮らせる方法に思えます。

できることは、自分に直接関係する縁をいい方向に変えること。

目の前のことをおろそかにせず、手の届く範囲のことに真剣に取り組むことですよね。

仏教にまつわる読書の豆知識

仏教的な考え方

四苦八苦〜苦しいのは当たり前

www.yu-hanami.com

中道〜偏らない

www.yu-hanami.com

身口意〜行動と発言を整える

www.yu-hanami.com

安心〜やることが決まっていると落ち着く

www.yu-hanami.com

自力と他力〜目的は同じということ

www.yu-hanami.com

無財の七施〜何もなくてもできること

www.yu-hanami.com

縁〜世の中のすべての相互関係

考え方の本を実践してみたこと

こだわりを減らす

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

悩みのループと悩み事と不安の解決

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

イライラしたら募金をする

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

自然と暮らしの中で感じた仏教的なこと

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com

www.yu-hanami.com